コラム>審美・矯正

2022/03/17

姿勢が悪いと歯並びも悪くなる?歯並びと姿勢の関係性

姿勢が歯並びに影響を与えてしまうことはご存知でしょうか。歪んだ姿勢は色々なところに悪影響を与えますが、実は歯並びもそのひとつ。逆に、歯並びが姿勢に影響を与えることもあります。今回は歯並びと姿勢の関係性について解説していきます。

歯並びと姿勢の関係性

歯並びは、遺伝や生活習慣の影響を受けています。顎の形や大きさなどの骨格、歯の大きさ、はえ方、出っ歯(上顎前突)や受け口(反対咬合)といった歯並びは、遺伝しやすいといわれています。 指しゃぶりや舌の癖、口呼吸などの癖や、頬杖や猫背のような日頃の姿勢などの生活習慣も歯並びに関係しています。中でも口呼吸は頭の位置が前方向に傾きやすく、猫背になる傾向があります。同様に、猫背の人は口呼吸になりやすいともいわれています。 何気なくしている片足立ちや足を組むなどの姿勢は身体の歪みにつながり、身体全体のバランスを崩してしまいます。姿勢が崩れると身体の不調が出やすいのはもちろん、どちらか左右に傾いていると歯の中心線のずれが起こり、歯並びや噛み合わせにも影響が出てきます。

また、しっかり噛めない場合、歯並びや噛み合わせに原因があると思いがちですが、実はお口の中の問題だけではありません。日頃しっかり足の裏を付けて立っているのか、足の裏を床に付けて食べているのか、そして噛むときの姿勢によって、噛む力も変わってきます。 このように、身体はつながっているので、どこかが崩れるとバランスを取るために様々な部分がずれていきます。歯並びが悪くて姿勢が悪くなることもあれば、姿勢が悪くて歯並びが悪くなることもあり、歯並びと姿勢は相互関係にあるといえます。歯科矯正をして歯並びを整えたとしても、悪い姿勢や癖が原因で後戻りしてしまうということも珍しくありません。

歯並びによる全身の影響

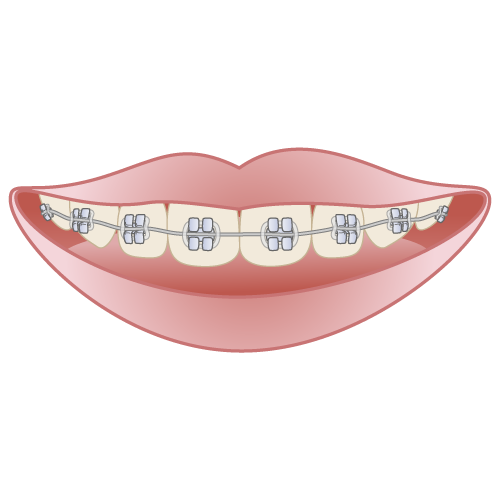

歯並びが悪いと、見た目が気になるなどの精神的ストレスや、うまく歯が磨けないことで起こる虫歯や歯周病、口臭などのお口の病気、発音障害、顎関節症などが生じることがあります。歯並びもさまざまですが、噛み合わせがずれているとうまく噛むことができません。 しかし、そんな中できちんと噛もうとすると、無意識のうちに顎が不自然な動きをしてしまいます。すると、顎や肩の筋肉に力がかかり、肩こりや頭痛などの症状が出やすくなります。

また、偏った力や崩れた歯並びは、顎の関節のずれだけでなく、姿勢を保つ頸椎、脊椎、股関節や全体の骨格や筋肉のバランスも崩してしまうことがあります。そのため、まっすぐ立つことが難しくなり、身体の歪みにもつながってしまうのです。 他にも、上下の歯がきちんと噛みあわない歯並びでは、食べ物をうまく噛み砕くことができず、消化しにくい状態で胃に食べ物が送られてしまいます。その結果、胃や腸に負担がかかり、身体の不調が出やすくなります。 歯科矯正は通常歯並びをきれいに整えるために行いますが、歯がきれいに並ぶことで噛み合わせが改善し、姿勢までも良くなることがあります。見た目も良くなり、自信をもって笑うことができるでしょう。なかなか治らない肩こりや頭痛などは、姿勢を改善するだけでなく、歯並びや噛み合わせにも目を向けてみましょう。

猫背と歯並びの関係性

猫背になると頭の位置が前方向に傾く状態になります。それに合わせて身体全体がバランスを取ろうとし、自然と姿勢が悪くなっていきます。 また、猫背の前かがみの姿勢は肺を圧迫してしまうため、呼吸もしづらくなります。酸素を確保しようと口呼吸になりやすいのです。口呼吸のように常に口があいた状態が続くと、唇で前歯を抑えることができなくなり、舌の位置や顎の位置が下がってしまいます。その結果、出っ歯(上顎前突)や口呼吸、噛み締め癖、顎の下のたるみによる二重顎などの原因になってしまいます。 歯並びは、舌が前歯を押す力と、お口の周りの筋肉が歯を締め付ける力のバランスで成り立っています。歯並びと姿勢の関係は、思った以上に密接なのです。

正しい姿勢できれいな歯並びを!

猫背などの姿勢は、意識して正すことで変わってきます。悪い姿勢により固まってしまった筋肉をのばすと、身体も動かしやすくなるでしょう。背中が丸まっていると感じたら、肩甲骨周りを動かしたり、手を後ろで組んで少し上げるストレッチがおすすめです。猫背で動かせていない部分にアプローチすると、胸が開き正しい姿勢を作りやすくなります。

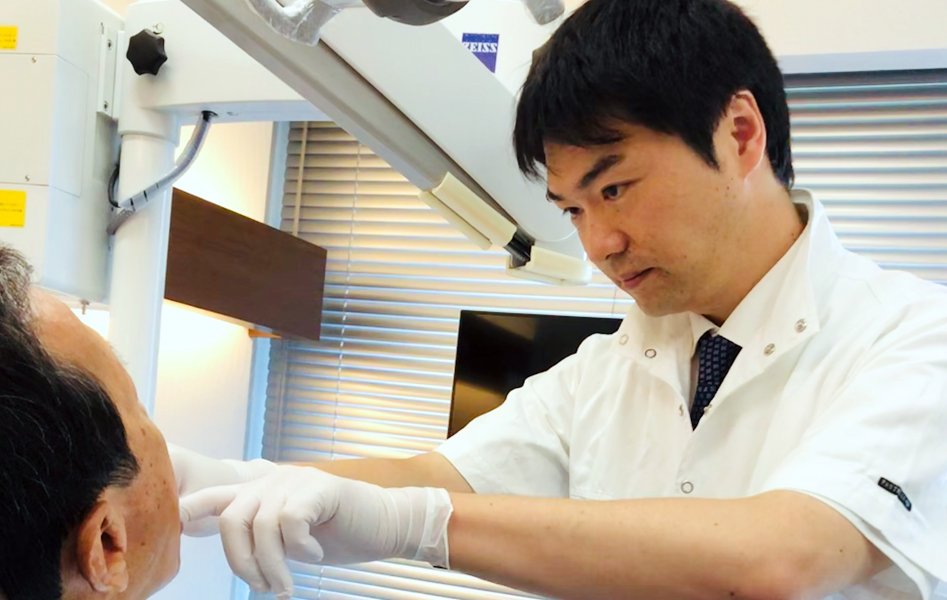

また、きれいな歯並びを保つために、お口を閉じることも大切です。噛み合わせや歯並びが気になる場合は、歯科医院で噛み合わせのチェックを受けてみましょう。姿勢と歯並びは相互関係にあるので、どちらか片方だけを改善すれば良いというわけではありません。姿勢と歯並びの両方を改善することが、きれいな歯並びや姿勢を保つことにつながっていきます。

筆者:seeker編集部