コラム>歯茎の腫れ、出血

2023/09/14

歯槽膿漏とは?歯肉炎、歯周炎との違いや症状、治療法を解説

「歯槽膿漏(しそうのうろう)」と聞くと、高齢の方がかかる病気と思っている人もいるかもしれません。しかし、歯槽膿漏は年齢によらず、多くの人がかかる可能性のある病気です。 今回は、歯槽膿漏と歯肉炎、歯周炎の違いについて解説するとともに、歯槽膿漏の症状や治療法についてお伝えします。

歯槽膿漏とは?

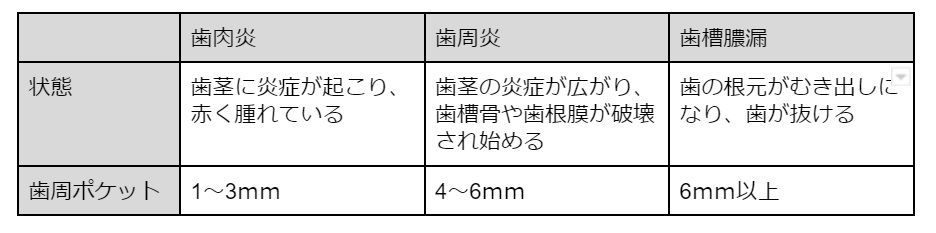

歯槽膿漏は歯周病と呼ばれる歯茎の病気の一つです。歯周病は、重症度に応じて次のように呼び名が変わります。

歯槽膿漏は歯周病の中で、もっとも重度な状態を指しています。

歯肉炎、歯周炎、歯槽膿漏の違い

歯周病は症状の進行状態に合わせて、歯肉炎、歯周炎、歯槽膿漏と呼び名が変わります。歯肉炎はもっとも軽度な状態で、歯周炎は中等度、歯槽膿漏は重度の歯周病を指します。 歯肉炎、歯周炎、歯槽膿漏の具体的な違いは次のとおりです。

歯周病の症状が進行するとともに、歯周ポケットも深くなります。

▶歯周ポケットについてはこちらのコラムをご覧ください。 歯周ポケットとは?深くなる理由とケア方法を紹介

歯槽膿漏は何歳頃からかかりやすくなる?

歯槽膿漏は高齢者がかかる病気と思われがちですが、20代や30代の若年層でもかかる可能性があります。厚生労働省が運営する「e-ヘルスネット」では、歯周疾患の有病状況について、2016年歯科疾患実態調査のデータをもとに解説されています。

15歳以上を対象に行われたこの調査によると、どの年齢階級でも約40%の人に歯肉出血の症状がみられたとのことです。また、4mm以上の歯周ポケットについても、全ての年齢階級で認められました。 ここで注目したいのが、34歳以下の若い層でも4mm以上の歯周ポケットがみられた点です。データからは、15~24歳では約20%、25~34歳では約30%の人に4mm以上の歯周ポケットが認められたことがわかります。 先ほど紹介したように、4mmの歯周ポケットは中等度の歯周病である「歯周炎」の状態です。このままの状態を放置していれば、歯槽膿漏にまで進行してしまうリスクが高いでしょう。 以上のことから、歯槽膿漏が高齢者だけの病気ではなく、若年層でもかかる可能性がある病気であることがわかります。

▶詳しくはこちらのコラムをご覧ください。 20代の歯周病が増えている?歯周病になる原因と予防方法

歯槽膿漏の症状

歯槽膿漏は歯肉炎や歯周炎が進行した状態であるため、重症度は異なるものの、歯肉炎や歯周炎と同じ症状がみられます。そのほか、口臭や歯のぐらつきなど、歯槽膿漏によくみられる症状もあります。 ここでは歯槽膿漏の症状について詳しくみていきましょう。

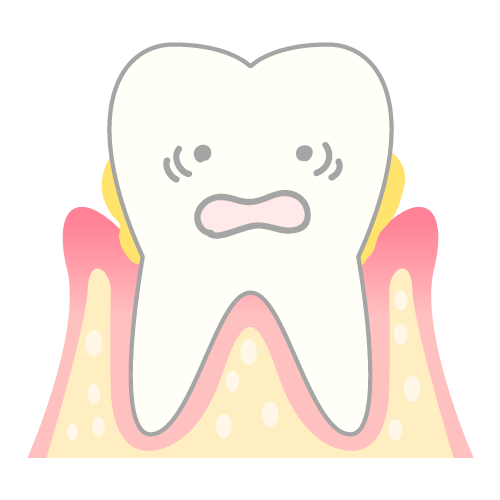

歯茎の腫れ

歯周病になると歯茎に炎症が起こり、赤く腫れます。歯周病の初期段階では、痛みが出ないこともありますが、歯周炎や歯槽膿漏ではムズ痒さや痛みを感じることがあります。 歯周病は細菌感染によっておこるため、からだの免疫力が落ちていると腫れや痛みが強くなることがあるようです。

出血や膿

歯槽膿漏では歯茎の炎症が重度であるため、歯磨きなどの際、出血したり歯茎と歯の間から膿が出たりしやすくなります。膿は、細菌が感染した際に白血球などの免疫細胞が戦った結果できるものです。膿が出ていると、それだけ症状が重いと判断できます。

口臭

膿が出るほど歯槽膿漏が進行すると、口臭も強くなる傾向にあります。歯槽膿漏は歯周ポケットが深いため、そこに溜まったプラークや歯石によって細菌が増殖し、口のニオイが強くなります。

歯茎が下がる

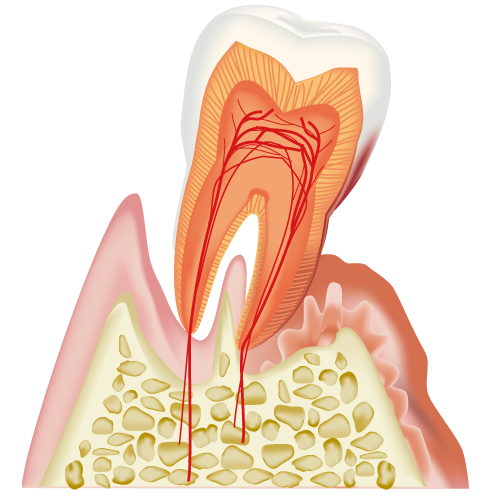

歯槽膿漏が進行し歯槽骨が溶けると、歯茎が徐々に下がり始めます。歯茎で隠れていた部分がみえるようになるため、歯が長くなったように感じるのも歯槽膿漏によくある症状です。歯茎が下がった状態を放置すると、歯の根元が露出し、知覚過敏の原因となります。

歯並びの変化

歯槽膿漏で歯槽骨が溶けると、歯が動きやすくなります。歯の向きや角度が少しずつ変わるため、歯並びが変化します。

歯のぐらつき

歯槽骨には歯を支える役割があるため、歯槽骨が溶けると歯をしっかりと支えるのが難しくなります。歯がぐらつくようになり、最終的には抜け落ちてしまいます。

歯槽膿漏の治療方法

歯槽膿漏の治療は、進行状態に関係なく行う基本治療と、進行状態に合わせて行う外科治療があります。詳しくみていきましょう。

基本治療

歯槽膿漏の進行状態に関係なく行われるのが基本治療です。歯槽膿漏の原因となる歯垢や歯石を取り除き、歯の根元の表面をきれいにしたり、歯のかみ合わせを調節したりします。 基本治療は、次のような流れで行います。

- 1.検査とカウンセリング

- 2.スケーリングとルートプレーニング

- 3.治療

スケーリングとは、歯や歯の根元の表面に付着した歯石や歯垢を取り除くこと。ルートプレーニングは、歯の表面のざらつきや、毒素・微生物で汚れた表層を取り除くことです。ほとんどの場合、スケーリングとルートプレーニングは同時に行われます。

外科治療

基本治療で歯周ポケットの深さが改善されない場合は、外科治療によって歯周ポケットの深さを調節する手術を検討することになります。また、特殊な材料を使って、溶けた歯槽骨を再生する治療をすることもあるなど、症状に合わせた外科治療が検討されます。

歯槽膿漏にならないために

歯槽膿漏は歯周病の最終段階です。歯を失うリスクが最も高い状態であるため、まずは歯槽膿漏にならないよう毎日のケアをしっかり行いましょう。加えて、定期的に歯科受診を行いメンテナンスを行うことが、歯槽膿漏の予防に繋がります。

筆者:seeker編集部