コラム>審美・矯正

2023/07/25

マウスピース矯正できないケースと対策を紹介

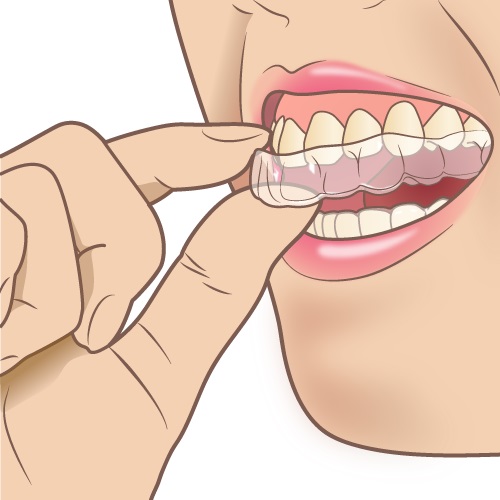

マウスピース矯正は、矯正していることが周囲の人に分かりにくいという特徴があります。そのため、時間や手間がかかってもマウスピース矯正をしたいと考える患者さんもいることでしょう。 しかし残念なことに、マウスピース矯正は誰もが選択できる矯正方法ではありません。歯や口腔内の状態によっては、マウスピース矯正ができない場合もあるのです。 今回は、マウスピース矯正ができないケースについて解説するとともに、マウスピース矯正ができないときの矯正方法についてもお伝えします。

マウスピース矯正ができないケース

マウスピース矯正ができないケースについて、詳しく見ていきましょう。

▶マウスピース矯正のメリット・デメリットなどについては、次のコラムをご覧ください。 目立たずにできる歯列矯正ならマウスピース矯正

大きく歯を移動させる

重度の叢生(そうせい)がある場合は、大きく歯を移動させることになるため、マウスピース矯正ができません。叢生とは、歯がねじれたり重なったりして生えていて、歯並びがデコボコ・ガタガタになっている状態のことです。 大きく歯を移動させる必要がある場合は、マウスピース矯正で少しずつ歯を動かしていくよりも、ブラケット矯正が向いているといわれています。 また、矯正治療にともない抜歯をする場合も、大きく歯を移動させる必要があるため、マウスピース矯正は向いていません。

インプラントが入っている

インプラントで治療をしている歯がある人は、マウスピース矯正が難しい場合があります。インプラントとは、歯を失った部分のあごの骨に人工歯根を埋め込んで、その上に歯を装着する治療方法です。インプラントは天然歯と異なり歯根膜がないため、動かすことができません。 マウスピース矯正は絶対にできないというわけではありませんが、インプラントの本数や部位によっては難しいでしょう。

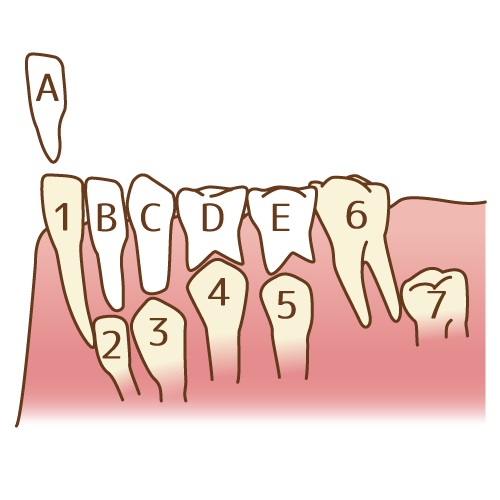

永久歯がそろっていない

乳歯と永久歯が混在している子供の場合も、マウスピース矯正はおすすめできません。乳歯から永久歯へどのように生え変わるのかを予想できないため、矯正後の歯の生え変わりによって理想の歯並びにならない可能性があります。 また、親知らず以外の歯が埋まっている人もマウスピース矯正ができません。 埋まっている歯をそのままにしておくと隣接する歯に影響が出るため、歯を引っ張り上げる治療が必要です。埋まっている歯を引っ張り上げる治療は、マウスピース矯正ではできないため、ブラケット矯正を行うことになります。

あごの骨格に問題がある

あごの骨に問題がある「顎変形症」の人も、マウスピース矯正ができない可能性があります。顎変形症とは、あごの骨の大きさや形、位置などに問題があり、噛み合わせや顔の形に異常を起こしている病気のことです。この場合は、歯科矯正の前に外科手術が必要になります。

重度の歯周病を患っている

重度の歯周病を患っている人は、そもそも歯科矯正ができません。歯周病とは、歯茎がはれたりあごの骨が溶けたりする病気です。放置すると最後には歯が抜けてしまいます。 重度の歯周病状態にある歯が抜けないよう配慮しつつ、歯を動かすことは難しいです。歯科矯正を行う前に歯周病の治療をする必要があるでしょう。

▶歯周病の症状については、次のコラムをご覧ください。 もしかして歯周病?こんな症状に要注意

生活スタイルがマウスピース矯正に合わない

マウスピース矯正は、1日20時間以上マウスピースを装着しなければならない矯正方法です。食事や歯磨きの度にマウスピースを外し、それ以外の時間は常にマウスピースを装着することになります。こういった生活スタイルが難しい人は、マウスピース矯正は向いていないでしょう。

マウスピース矯正ができない場合の矯正法

マウスピース矯正ができない場合であっても、矯正を行うことは可能です。ここでは、マウスピース矯正ができないケースで行う矯正方法について見ていきましょう。

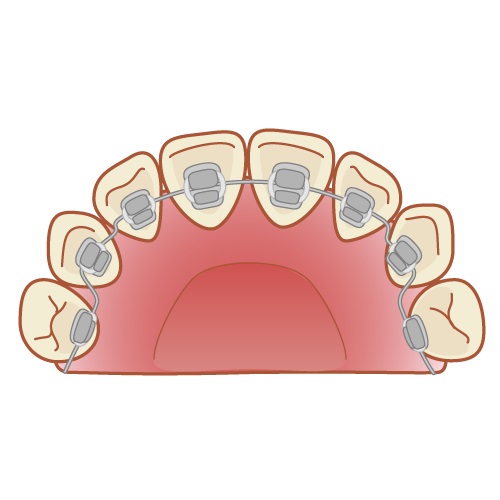

ブラケット矯正

ブラケット矯正とは、ワイヤーを使った矯正方法です。さまざまなケースで適用できる治療効果の高い方法として知られています。抜歯が必要なケースや骨格に異常があるケースでは、ブラケット矯正が選択されます。

外科矯正

骨格に異常がある場合には外科矯正を行い、あごの骨の調整に加え、噛み合わせを改善します。上下のあごの位置やバランスが悪く、骨格レベルでの矯正が必要な場合には、外科矯正が適用されます。

▶矯正をしたいときに知っておきたいポイントについては、次のコラムをご覧ください。 矯正歯科を選ぶ時に知っておきたい4つのポイントとセカンドオピニオン

歯並びに合わせて矯正方法を選ぼう

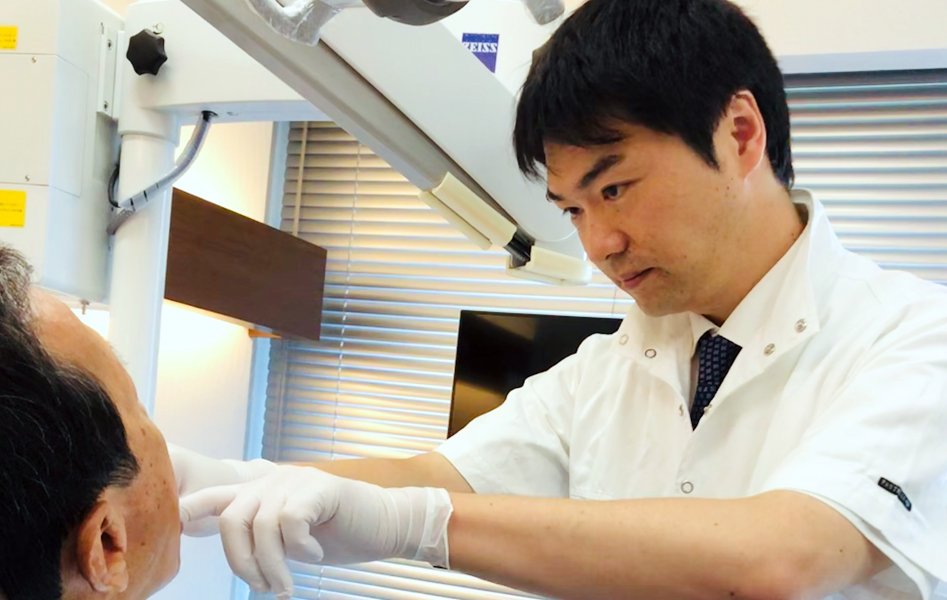

矯正治療には複数の方法があり、歯並びや骨格、歯の状態によって選べる方法が異なります。歯並びを整えたい場合は、歯科クリニックで希望の矯正方法を伝えることに加え、歯科医と相談しながら適切な矯正方法を選ぶことが大切です。

筆者:seeker編集部