コラム>歯の豆知識

2023/11/07

口呼吸から鼻呼吸へ。口呼吸の原因や治し方を解説

呼吸は本来「鼻呼吸」が望ましいとされています。しかし、何らかの原因で鼻からの呼吸が行えず、長期間にわたって口から呼吸する「口呼吸」の状態になっていることがあります。 口呼吸には、身体に様々な影響を及ぼすリスクがあることをご存知でしょうか。今回は、口呼吸の原因や身体への影響、口呼吸の治し方について詳しく解説します。

口呼吸になる原因

口呼吸になる原因として以下のようなことが考えられます。

鼻づまり

風邪や花粉症、アレルギー性鼻炎などで鼻がつまると鼻呼吸が難しくなるため、必然的に口呼吸になってしまいます。鼻づまりが治っても口呼吸の癖が抜けず、そのまま口呼吸になってしまうこともあるでしょう。

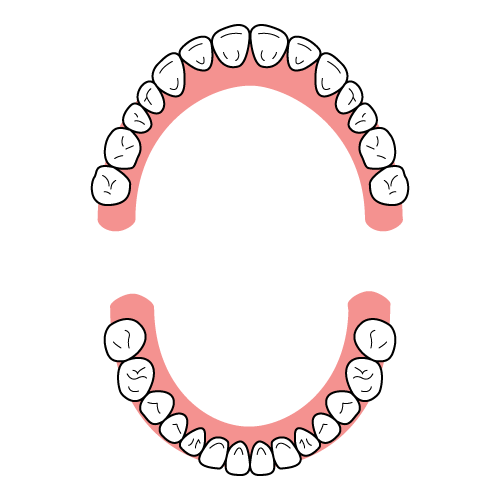

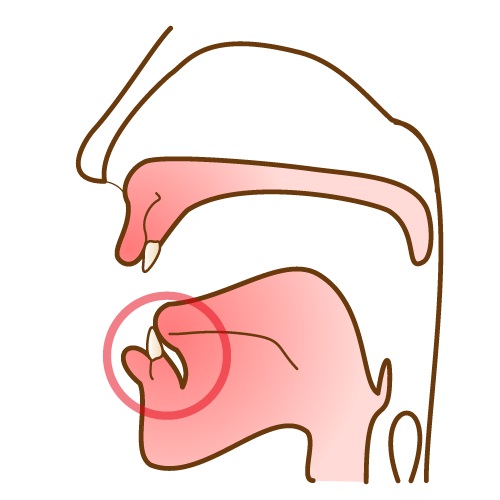

歯並びや舌の癖

受け口や出っ歯など、歯並びの悪さは呼吸に影響を与えやすいと言われています。 受け口とは、下の歯が舌で押され、上の歯と下の歯の歯列の大きさが合わない状態です。また出っ歯とは、前歯が通常よりも前に出ており、上唇を押し出している状態です。このような状態になると、口が閉じにくくなるため口呼吸になってしまいます。 そのほかにも、舌で上の前歯を前に押すことが癖になっていると、前歯が前に出やすく口呼吸になりやすいでしょう。

口周りの筋肉の衰え

舌を動かす舌筋や、口を閉じたりすぼめたりする口輪筋が衰えると、口が開きやすくなります。舌筋が衰えると舌が下がりますし、口輪筋が衰えると口周りが緩んでしまいます。 そうなると口をしっかりと閉じたり、閉じた状態を維持したりすることが難しくなってしまい、口呼吸になってしまうのです。

口呼吸で生じる身体への影響

続いて、口呼吸によって身体にはどのような影響があるのかを見ていきましょう。

免疫力の低下に繋がる

鼻呼吸の場合、吸い込んだ空気が肺に入るまでの間に、適度な湿度を与えたり空気を温めたりすることが可能です。鼻毛や鼻腔粘膜には、ウイルスや細菌をブロックする役割もあります。 一方、口呼吸の場合は、冷たく乾燥した空気が喉にダイレクトに届きます。乾燥した喉粘膜は、病原体が繁殖しやすい環境です。加えて、口呼吸にはウイルスや細菌をブロックする機構が備わっていないため、感染症にかかるリスクが高くなってしまいます。

虫歯や歯周病のリスクが上がる

唾液には、口の中に潤いを与えるだけでなく、菌を殺す作用があります。口呼吸によって口の中の唾液が乾いてしまうと、虫歯菌や歯周病菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが上がってしまいます。

口臭の原因になる

前述したように、唾液には菌を殺す作用があります。また菌の増殖を防いだり、口の中に残っている食べかすを洗い流したりする役割もあります。 口呼吸を行うと、口の中を十分な唾液で満たすことができません。食べかすや菌などが口の中にとどまってしまうため、口臭の原因になってしまいます。

ドライマウスの原因になる

口呼吸を行うと、口が開いたままの状態になります。唾液が口の中全体に行き渡らなくなるため、ドライマウスになりやすいでしょう。

▼ドライマウスについてはこちらの記事もご覧ください。 口腔乾燥症(ドライマウス)とは?症状や原因、治療法を紹介

歯並びが悪くなる

口の中で舌が口の上側に位置し、舌や唇から適度に圧力がかかることで、歯並びや顎は正常に発達していきます。 しかし、口呼吸を行っていると舌の位置が下がってしまうことが多いです。舌が下がると無意識に下の歯を押し出す癖がついてしまいます。 また本来、舌の正しい位置は上顎の裏です。口呼吸で舌の位置が下がると下顎に舌がくっついた状態が続き、上顎が押されず適度な圧力がかからないため、正常な位置まで上顎が成長できなくなります。 このように口呼吸を続けると顎の発達にも影響が出てしまい、結果として歯並びが悪くなってしまいます。

▼歯並びが悪くなる癖についてはこちらの記事もご覧ください。 気になる歯並び、そのクセが原因かも?歯に影響を及ぼすクセとは?

ほうれい線や口元の老化の原因になる

口呼吸だと口が開いた状態で呼吸を行うため、口周りの筋肉が常に緩んだ状態になります。そのため、表情筋や皮膚の緩みに繋がり、たるみやシワといった老化の原因となってしまいます。

睡眠時無呼吸症候群になりやすい

口を開けたままの状態で寝ていると、下顎や舌が重力で奥へ下がります。これらが気道を圧迫するため、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まると言われています。

口呼吸の治し方

ここからは、口呼吸を治すための具体的な方法を見ていきましょう。

鼻呼吸を意識する

癖で口呼吸をしている場合、口が開きっぱなしになっていないか、きちんと鼻で呼吸できているかを意識することで、口呼吸から鼻呼吸へ治せることがあります。

舌の体操やトレーニングをする

口を大きく開けて行う「あいうべ体操」は、舌筋をはじめ口元の筋肉が鍛えられる体操です。 舌や口周りの筋肉を鍛えることで、舌を正しい位置に置けるようになったり、口をしっかり閉じられるようになったりといった効果が期待できます。結果的に、口呼吸から鼻呼吸へ改善できるでしょう。

あいうべ体操の方法は日本歯科医師会のWebサイトでも紹介されています。参考にしてみてください。

日本歯科医師会「セルフケアのオススメ カンタン!楽しい!お口のトレーニング」

睡眠時、口にテープを貼る

睡眠時には、気付かない間に口呼吸になっていることもあります。サージカルテープなどで唇を固定すると、寝ている間に口が開いてしまうのを防げるでしょう。

耳鼻科で治療を受ける

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などの鼻の疾患が原因で、鼻呼吸ができない場合があります。この場合は耳鼻科での治療が必要です。治療によって症状の改善が期待できるでしょう。

矯正治療を受ける

歯並びが悪い場合は、矯正治療で歯並びを治すのもひとつの方法です。歯並びが良くなることで舌の位置などを改善でき、口呼吸の改善に繋がるでしょう。

▼歯並びや矯正治療についてはこちらの記事もご覧ください。 なりたい口元へ。理想的な歯並びと矯正治療について解説

筆者:seeker編集部